2024年12月25日(水)学びの多様化学校 くす若草小中学校見学

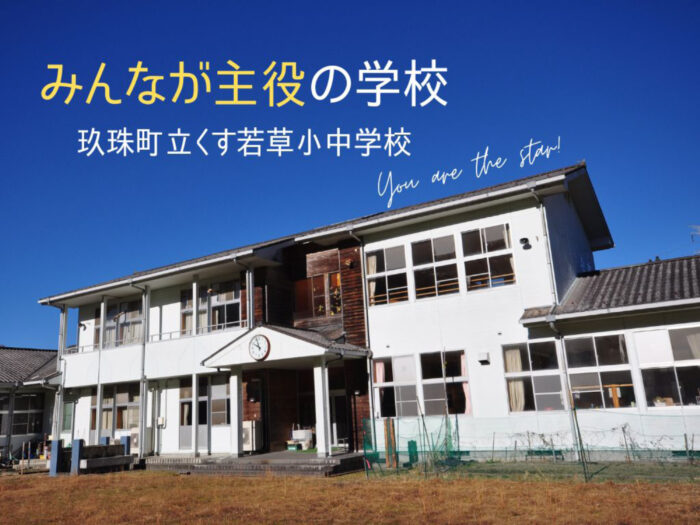

2024年4月に大分県玖珠町に開校した「学びの多様化学校」を訪問しました。この学校は、さまざまな事情で学校に通いにくい子どもたちを受け入れる場として設立され、九州では初の公立校です。現在、小学3年生から中学3年生までの22人が通っています。

今回参加したのは、第2回学校見学会で、大分県内だけでなく、県外、遠く千葉県からも参加者が集まり、関心の高さがうかがえました。

見学会は、学校長と梶原教育長の挨拶から始まりました。わずか1年程度の準備期間というスピードで開校に至った背景には、不登校児童生徒の増加に対する強い危機感がありました。

続いて、教頭先生による学校の説明が行われました。玖珠町では中学校が統合されて以降、特に増加した不登校生徒に対して、学校と家庭で連携を取りながら声掛けなどを行ってきましたが、もっと生徒たちに寄り添ったカリキュラムや環境を整えたいとの思いから、この取り組みが進められたとのことです。教頭先生の話は予定時間をオーバーするほど丁寧で熱心なものでした。

校舎は、廃校になった施設を活用しており、立地場所や建物の規模など、様々な検討の結果、現在の校舎に決定したとのことです。元々の建物を生かしつつも、「教室」という堅苦しいものではなく、オープンに使用できるようになっています。

校舎の見学を終えた後の質疑応答では、参加者から「個々の児童生徒の学びの状況はどうなのか」「新しい環境で先生方がどのような工夫をしているのか、また新たな気づきがあったか」「入学や転入を希望する場合、誰でも通えるのか」といった具体的な質問が多数寄せられました。また、長期間取材を続けているNHKの記者に対して「学校や生徒たちについてどのような印象を持っているか」という質問がありました。記者は「長期間の取材が初めてであり、取材先が学校であることも相まって当初は緊張することもあったが、児童生徒ひとりひとりに向き合う先生の姿を見ることで、成功かどうかではなく大切なことを取材していると感じた」と答え、改めて学校や子どもを取り巻く環境の大切さを感じさせられました。

開校したばかりということもあり、先生方も試行錯誤しながら取り組んでいる様子が伺えました。不登校の児童生徒への丁寧な対応はもちろん重要ですが、不登校になる前の予防的な対策や取り組みも、同じくらい大切です。

社会の課題が複雑化する中で、子どもたちを取り巻く環境をどう整えていくべきか。日田市の隣の玖珠町で既に取り組まれていることを実際に見聞きし、多くの学びを得ました。子どもたちを取り巻く環境をどのように整えていくべきか、対話を重ねながら考えていきたいと思います。行政や地域、保護者、そして子どもたち自身も含め、一丸となって取り組むことが求められます。